昨日に続いて青木の田んぼの稲刈です。午後は父を医者に連れて行く予定なのですが、午前中だけで終わるかどうか。

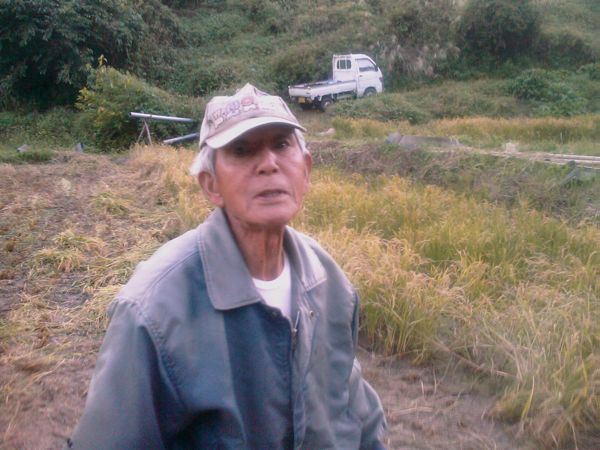

朝の田んぼの様子

田んぼに到着した時の様子です。左側の田が大きく、右に一段下がって1/3位の大きさの田があります。左側の1枚を昨日刈りました。この1枚には3種類の米が並んでいます。右側がお布団農法の極早生、真ん中がお布団農法の普通種、左側が普通のコシヒカリの苗を田植えした所です。稲刈出来る状態になっているのは、極早生の稲だけです。

お布団(種子入りの布マルチ)を敷いたのが6月初めになってしまったので、極早生を敷いたのですが、ここはわが家の田んぼの中でも標高が高い方。さすがに直播きは厳しいと思って極早生を敷きました。右側の小さい方の田んぼから敷き始めたのですが、大きい方の1/3敷いた所で極早生のお布団が無くなってしまいました。

一昨年作ってくれた人が低温障害がひどかったと言っていました。人が田植を終わってから直播きでは、普通種では積算温度が取りきれない心配がありました。苗はまだ入手出来たので、普通の田植をすれば確実なのですが、有機農法で除草剤を使わないので、草取りが大変です。この田は10年以上耕作放棄されていたのを2年前に一度作り、昨年も耕作放棄してしまっているので、雑草の種子が大量にあります。慣行の田植では草を取りきる自信がありません。

他の田んぼに植えた普通種のお布団(布マルチ)の使いかけが何本かありました。作業の途中雨に当ててしまい、来年使えるか分かりません。お布団はそれなりに高価なのですが、これならそれほどもったいなくありません。駄目元でそれを敷いたら1/3に敷くことができました。残りの1/3は田植機で田植をしました。苗箱わずか2箱の小さな田植です。

予想通り田植をした部分は雑草に悩まされました、動力除草機を数回かけた他、背が高くなってしまった草には何回か田車や手取り除草もしましたが、それでも草だらけになってしまいました。お布団の方も台風の時に水路から雑草種子が大量に流入しましたが、手で拾うだけでそこそこ抑草できました。

秋になってみると、極早生、普通種、田植とも、ちゃんと実を付けてくれました。お布団敷きの遅れも、低温障害も、問題無かったようです。成熟期が違うので、色は違いますが、順調に稔ってくれています。

水口に小規模ですが遊水池を作り、20メートルほど水路を引き回してから田んぼに入れるようにして、少しでも水温を上げるようにしたのが良かったようです。また、下の段には最初直接水を入れていたのですが、上の段から入れるようにして、水温を維持しました。積算温度は昨年とそれほど違わないと思いますので、水管理で対応できる程度だったようです。

ただ、下の田んぼは稗の種子が大量に入ってしまい、水の流れにそって大量の稗が生えてしまいました。

バインダーの周りは完全倒伏

バインダーの周りは特に稗が多かったところで、巨大化して倒伏した稗に稲が巻き込まれ、完全にぺったんこになってしまっています。それでも稗の被害は田んぼ全体の3割位ですが、さて、どうやって刈ったものやら。