残念ながら昨晩もかなりの雨が降りました。幸い朝起きたら雨は上がっていましたが、曇っていて、これでは田んぼも稲も乾燥しません。稲刈は無理だと思い、仕事をしていました。ところが天気が良くなって来て、気温も上がって来ました。太陽の光が当たれば、稲も乾燥して脱穀が出来るかも。昨日運んでおいた農機が活躍してくれるかもしれません。

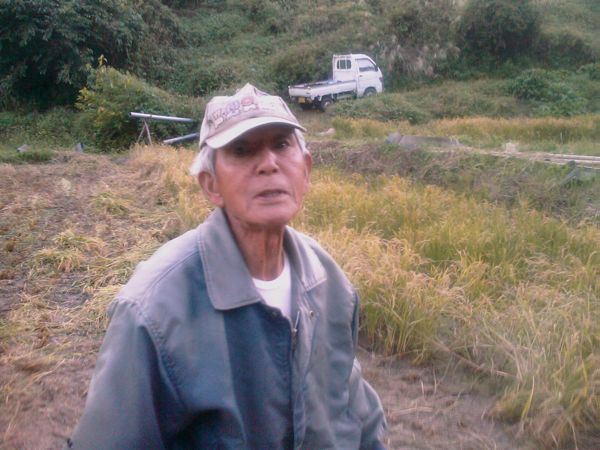

昼前に先輩のFさんが手伝いに来てくれました。父やパートナーも参加して4人で、そろそろ乾燥したかもしれないと、青木の田んぼに出かけました。到着して早速、水分計で乾燥状態を測ってみました。残念ながら昨日よりさらに水分が増えています。夜かなりの雨だったので、少々日が照った位では乾燥しなかったようです。幸い田んぼの表面はかなり乾燥しています。

残り2品種の稲刈をすることにしました。昨日刈り始めたところでぬかるみにハマってしまった。バインダーの救出からです。軽トラックに農機を積む時に使うアルミのブリッジ(渡り板)をタイヤの下に差し込めば比較的簡単に自力で脱出できます。昨日は田植えした稲だけ刈って、お布団農法の稲はもう少し登熟を待とうと思っていましたが、脱穀できないとなると時間が無駄になります。両方まとめて刈ってしまうことにしました。

ほんの一部雑草が多いところは手刈りしました。それ以外の乾燥しているところは、刈りながら目立つ雑草を抜きながらでしたが、稲が倒伏していないので2条刈りのバインダーで短時間に刈ることができました。

2条刈りのバインダーの出番はここまでです。不思議なことに、セットしたバインダー紐が最後の一束でちょうど無くなりました。

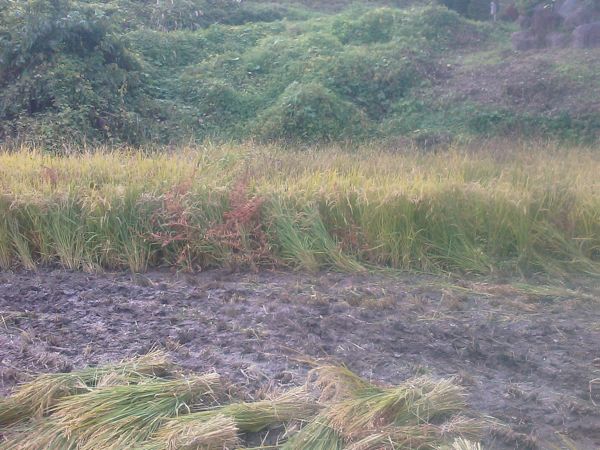

この田んぼは水口の方に水が溜まりやすく、ぬかるんでいます。

2条刈りのバインダーでは難しい、ぬかるんでいる部分を1条刈りのバインダーで刈ります。

1条刈りのバインダー

バインダーで刈っている間、他のメンバーは、隣の田んぼの水が沢山溜まって1条刈りバインダーでも入れないところを手刈りしてくれました。

刈った稲は紐で束ねなければなりません

1条刈りのバインダーでもハマり始めたので、刈り取りはここまでにして、稲架を組み立て、稲束を掛けて行きます。バインダーが刈り取って結束してくれた束を、運搬車で拾い集めます。

稲架の材料が充分無かったので、3段に掛けることになりました。先に干した分の脱穀が出来れば、稲架が空くので、そこに掛ければ良いと思っていたのです。2段位なら比較的大丈夫ですが、3段掛けると上の方が重くなり、回転して下に落ちてしまいがちです。そうならないようにするには、1段目を隙間無くぎっしり掛けると回りにくくなります。それでも落ちてしまうことがあり、時々見回って掛け直します。

幸い刈った分は全部干すことができました。作業終了時の状況です。手前左側のくぼんだ形に稲が無いところが1条刈バインダーで刈れたところです。残りは水溜まり状で1条刈バインダーも沈んでしまうので、次回手刈りすることになります。一応排水溝を掘っておいたので、天気が続けば乾燥してくれ、機械で刈れるかもしれません。