1週間ほど前に初霜が降りた塩田平ですが、その後強い霜も何度か降りました。日によっては夜は氷点下まで下がり、氷が張っています。秋が暖かかったので、例年より良く育っている野沢菜も、何度か霜に当たったので、そろそろ漬け時かもしれません。先週とりあえずひと桶だけ漬けましたが、水の上がりが今一つで、呼び水を差して様子を見ているところです。先週始めた薪割りで、しばらく保つと思ったのですが、ペチカを焚く時間が長く、追加の薪割りが必要になりました。今週も、薪の山を整理して、そのままストーブに入れられる大きさのものを家に運びました。割った方が良く燃えますが、このままでも焚けるので当分薪の心配をせずにすみそうです。

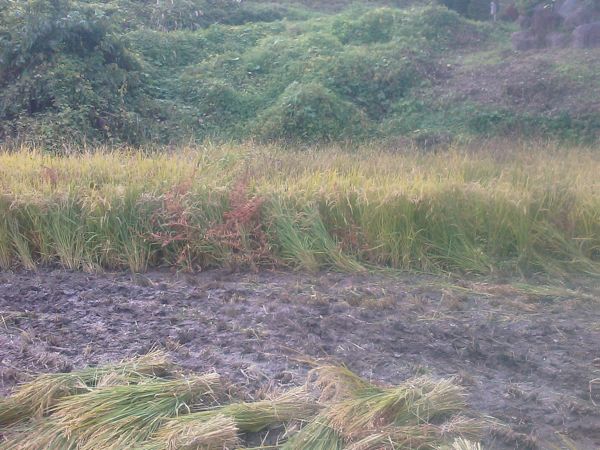

先週と今週の2度、脱穀しないまま田んぼに残った稲の水分を計ったのですが、残念ながら雨で水分が上がってしまい、脱穀はできませんでした。それならと、大豆の収穫を始めることにしました。大豆も乾燥しないと莢から豆が取れないのですが、お米に比べればはるかに量が少ないので、若干水分が多くても日に干したりするのも簡単です。山の畑に作った大豆は、すっかり鹿に食べられてしまいましたが、家の近くで作った大豆は大丈夫でした。ただ、秋に入って除草の余裕が無く、かなり草に覆われてしまったので、収量は期待出来ないと思っていました。何しろ、横の道を通る時に横目でちらっと見る以上の余裕が無く、畑に入るのも2カ月ぶりと言う困った状態だったのです。

畑の1/3ほどは、最後にもう一度除草したのでそこだけは少し収穫できるかと期待していました。畑に行ってみると、嬉しいことに、残りの部分もそれなりに実を付けてくれていました。もちろん大した収量ではないでしょうが、味噌を造る位は出来そうです。収穫と言っても、雑草の方がはるかに多いので、刈払機で雑草ごと刈り倒します。刈り倒した雑草をかき分けて大豆を探し出して集めるという、かなり面倒な作業です。労働力はあまり無いのですが、わが家総出で、知人にも手伝ってもらったりして、2日がかりでやっと半分刈り終わりました。段々草の方が増えて行くので、なかなかはかどりません。農協に大豆の脱穀機を借りる予約をしていたのですが、延期しなければなりません。

冬野菜は順調に育っているようですが、講演などあって忙しく、あまり状況が把握出来ていません。また毎年のことですが、断熱が甘い部分を工事しようと断熱材を買ってあるのですが、工事する間もなく冬になってしまい、凍えているうちに春になってしまう、ということを繰り返しています。特に自分の部屋の床だけが断熱されていない上に家全体の空気の通りから外れていて、あまりペチカの熱が回って来ません。ストーブが無くてもやって行けないことはない程度なのですが、今年こそ断熱材を入れてしまいたいところです。手作りは手間暇かかりますが、大きな目標でもあるので、今年は何とか少しでも進めたいと思っています。