ソフトがちょっと不調で、昨日はセンサーの設置までたどりつきまでんでした。

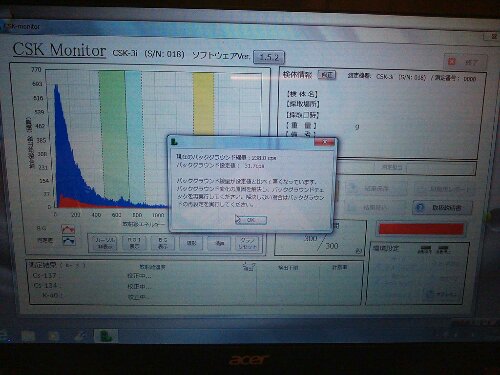

メーカーの非電化工房に問い合わせたところ、新しいバージョンへのアップデータがあるとのこと。送ってもらってインストールしたところ、正常に動くようになりました。

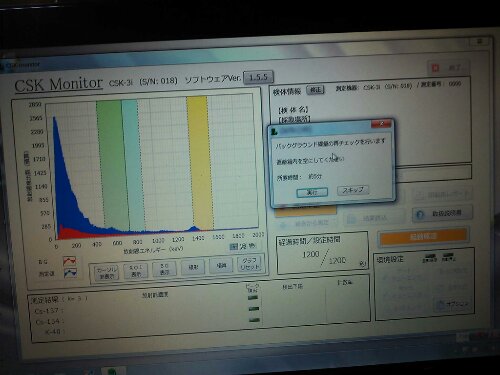

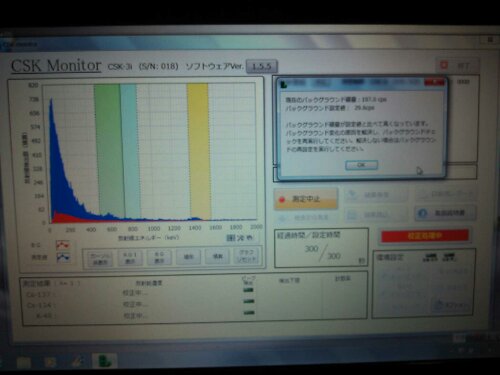

バージョンも1.5.5に上がり、めでたしめでたしです。まずは設置環境を測定しておきます。センサーだけを使って測定室周辺の線量を測定します。今後再放出や測定検体による汚染があっても、評価することができます。

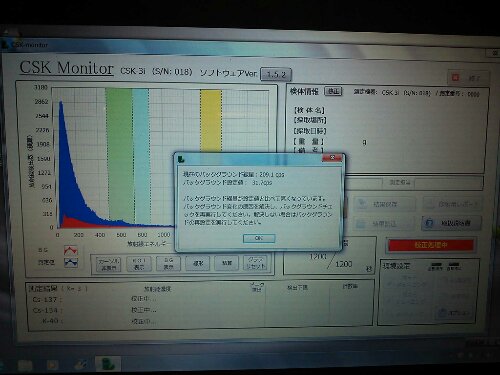

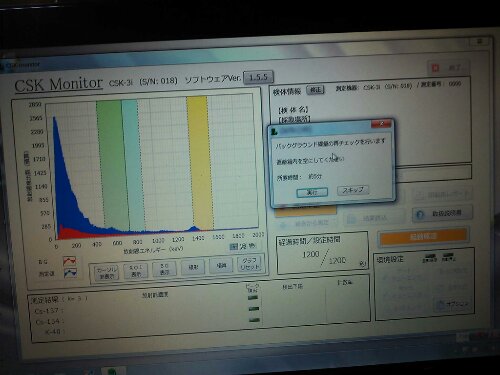

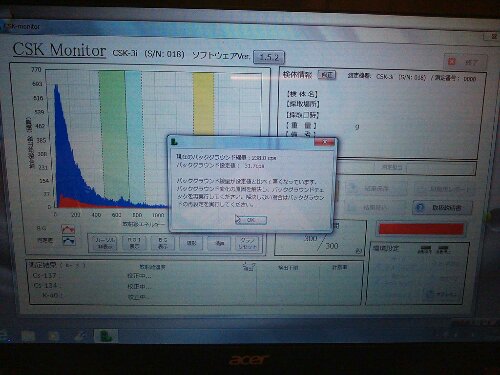

早速起動すると、自動的にバックグラウンドの測定が始まります。残念ながらカーソルに触ると測定値が消えてしまったので、再測定します。

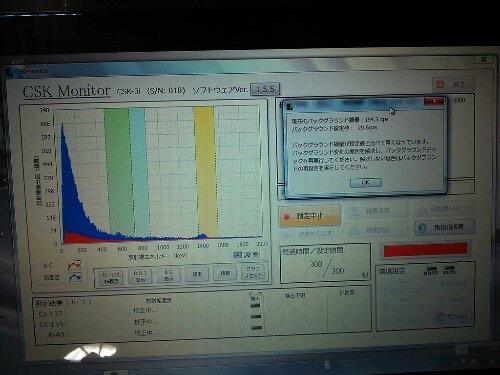

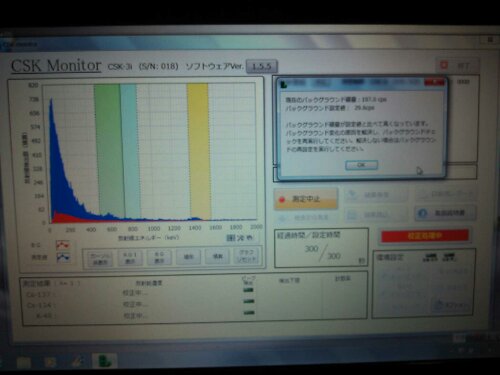

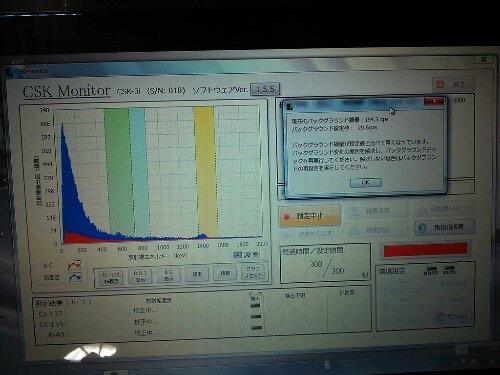

測定室外のバックグラウンド(遮蔽無し)は194.3cpsでした。ソフトの設定値がバージョンアップ前と変わっています。初期設定を壊してしまったのかと非電化工房さんに確認しましたが、計算方法を変えたので若干変わるのは問題無いそうです。校正用検体を測定して問題が無ければ設定は変わっていないとのこと。OKでした。一安心。

断熱箱内の温度。昨晩と変わっていません。断熱箱がそれなりに役立っている模様。

最低温度。0.1度しか変動していない。

最高温度。これは昨日の設定前の温度です。上側にどれ位触れるかはいずれ測定してみます。

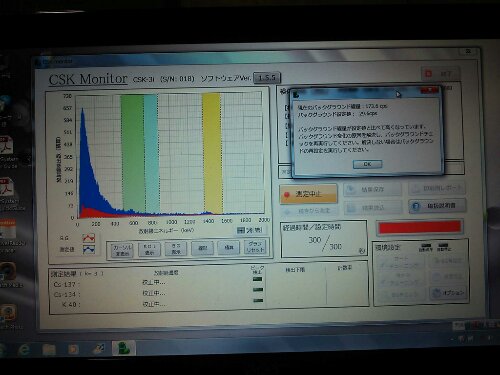

測定室内のバックグラウンド(遮蔽無し)は209.9cps。

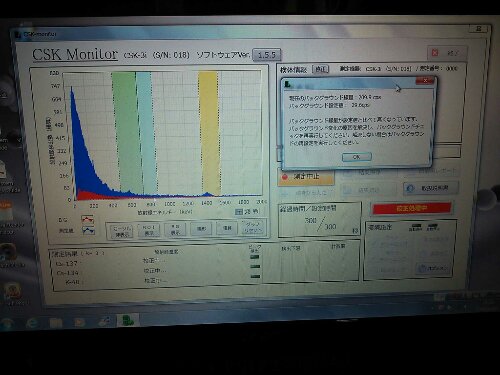

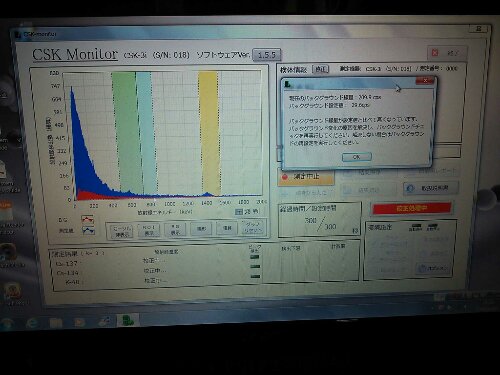

断熱箱の上のバックグラウンド(遮蔽無し)は197.0cps。断熱箱の床下は水の層で遮蔽しているので、若干効いているのかも。

センサーを断熱箱内に入れます。

断熱箱内のバックグラウンド(遮蔽無し)は173.6cps。水の遮蔽がそれなりに効いている模様です。ここまでで環境のチェックは終わりです。

センサーを設置するための準備に入りました。

測定器が汚染された場合でも、測定室が汚染されるのを防ぐため、ビニールシートを敷いて固定しました。そして遮蔽容器に蓋を取り付けます。蓋だけで40キロぐらいあるので、遮蔽容器を移動する時は蓋を外しておきました。

固定用のボルトを締め付けます。位置を調整してキャスターを固定し、これでセンサーの設置準備完了です。後は測定室の線量を測って記録しておけばセンサーを設置できます。

合原家のガレージの中に、100ミリのロックウールで断熱した小部屋を造り、さらにその中に同じく100ミリの断熱箱を作って測定器を設置しました。基礎部分以外はガレージ自体も100ミリ断熱しているので、それなりに温度変化が抑えられることを期待しています。床も計200ミリ断熱材を入れています。

ガレージ自体に設置している温度計の記録では、過去の最低温度が-1.7度、最高温度は36.3度です。冬は-10度以下になることもあるので、最低気温はそれなりに維持できそうですが、最高気温との差を抑えられるかが問題になりそうです。

夏に温度変化を測定して、問題がなけれ良いのですが。測定室の容積をできるだけ小さくして、温度変動しにくくしてありますが、念のため小型のクーラーも設置してあります。

また、環境放射線の遮蔽効果と、熱変動の吸収を兼ねて、床面に約170ミリ、外周で約100ミリの水の層を設置しました。断熱材もあるので、床面は40センチ位上がることになります。ペットボトル入りの純水を並べています。水だけで180キロあるので、温度的にもそれなりの緩衝効果が期待できそうです。

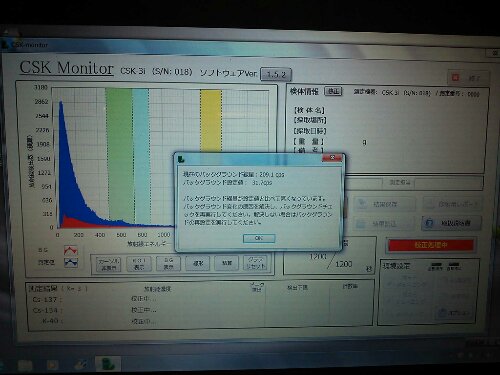

設置する測定器は非電化工房のCSK-3iです。専用のソフトとパソコンがついてきます。センサー単体をパソコンにセットして動作確認を行います。

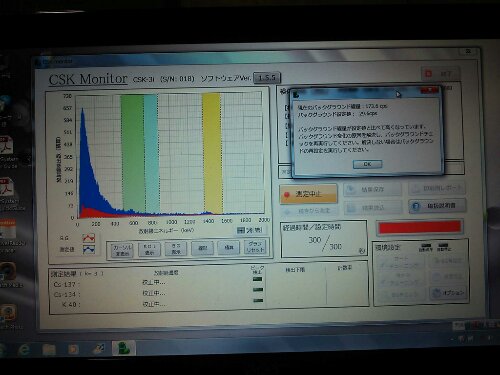

ソフトを起動すると自動で立ち上がるバックグラウンド測定機能。合原家の2階でテストしました。バックグラウンドは出荷前に初期設定されていて、遮蔽容器が無いので「バックグラウンドが設定より高過ぎる」と警告が出ます。

設定値は31cps、実測値は209cps。セシウムのピークらしきものがわずかに見えます。明日測定室の周辺も計測してみるつもりです。

センサー、電源測定ユニット、パソコンをまとめて運ばねばならないので、配送に使われていた箱に入れたままテストしています。

単なる興味で、合原家1階に移して測定してみます。ペチカがあり、どうしても灰が周辺に舞ってしまうので、どの程度影響しているのか。

測定結果は写真ではよく見えませんが、238cps。やはり15%ほど高いですね。ピークがずれているように見えますが、セシウム137と、その近傍の134のピークらしきものが出ているように見えます。

段ボールに校正用の線源が入っていたことを思い出し、取り出して測定してみましたが、241cpsほとんど変わらない結果になりました。測定時間が5分なので、測定の揺らぎの範囲内でしょう。線源は総セシウムで約250Bq/kgなので、密着させないと影響するほどのガンマ線は出ていないということのようです。

出張中も順さんが作業を進めてくれ、測定室が完成しました。

間仕切壁に断熱材も入り、壁も張り終わりました。

測定室の中。

この中に測定器が入ります。測定器の周りには、少しでも環境放射線を遮蔽するために、純水のペットボトルを並べています。測定器が重いので、搬入方法を検討中です。。

温度変化を抑えるため、断熱材入りのハッチを閉めることができるようになっています。

今日は測定器の使用方法研修会の予定でしたが、測定室作りが少し遅れていて設置が間に合わず、会の皆さんに測定室への通路の片付けをお願いしました。

家の周りの整理が追いつかず、家の裏側になる測定室の入口への通路が物で一杯でした。真ん中に薪の山があったりしたのですが、それを反対側の物置に移しました

薪を積むための枠も増やしてくれました。ありがとうございました。

道ができました。作業前の写真を撮っておらず失敗。まだ物がありますが、徐々に片付けて行きます。

ガレージ前の流しの周りも少し片付きました。

風邪でダウンしていましたが、その間も順さんが工事を進めてくれました。

壁はコンパネで張り終わりました。断熱材は後で入れれば良いので、中の工事を先にやります。

部屋自体を断熱した上で、測定器はさらに断熱材の箱に入れます。夜写真を撮ったのでよく見えませんが、今箱を組んでいます。箱ができたら遮蔽用の水のペットボトルを入れて、測定器は重いので、床は構造用合板を2枚張りします。

箱には断熱ぶたも付け、測定中は測定器は断熱材の箱の中に密閉する方針です。

合原です。

丹野さんのお子さんに測定室の設置を手伝ってもらうことになりました。

何となく部屋らしくなってきました。

会の皆さんが見学に来るというので、配送されたまま保管していた遮蔽容器を組み立てました。

右の円筒が本体。左の台の上が蓋と裏蓋です。

吊り上げるために使ったスリングを足から外します。重いので、それだけで一仕事。

遮蔽容器のビニールを一時的に剥がします。上面には、蓋の滑りを良くするためのプラスチック(固体潤滑)の板が貼ってあります。この上を蓋がスライドしますが、蓋自体が3-40キロの重さなので、指などを挟むと非常に危険です。窪みはマリネリ容器を出し入れする時に、容器を持っている指を逃がすための窪みです。

蓋を設置し、開け閉めするための取っ手を取り付けます。レンチで2箇所閉めるだけ。

蓋を開けたところ。本当はこの中にセンサーを設置するのですが、未完成の測定室への移動で損傷するとまずいので、まだ設置していません。