木の種類別に灰を測ってみました

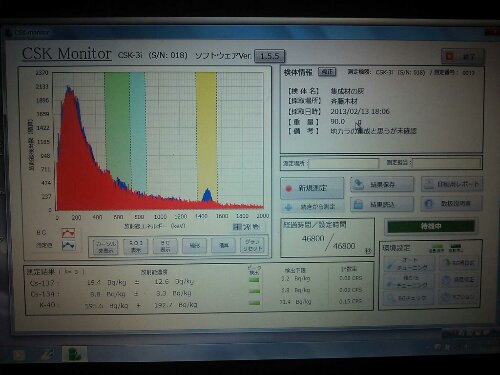

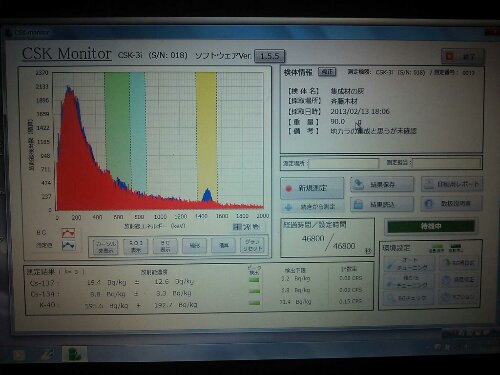

まず、カラマツっぽい集成材を測ってみました。

セシウム137が19.4ベクレル、セシウム134が8.8ベクレルで、総セシウム28.2ベクレルでした。サンプルが少ないので誤差が大きいのですが、比率からすると全て福島由来のものと考えていいように思います。

どういう経緯で汚染されたのか気になるところです。

まず、カラマツっぽい集成材を測ってみました。

セシウム137が19.4ベクレル、セシウム134が8.8ベクレルで、総セシウム28.2ベクレルでした。サンプルが少ないので誤差が大きいのですが、比率からすると全て福島由来のものと考えていいように思います。

どういう経緯で汚染されたのか気になるところです。

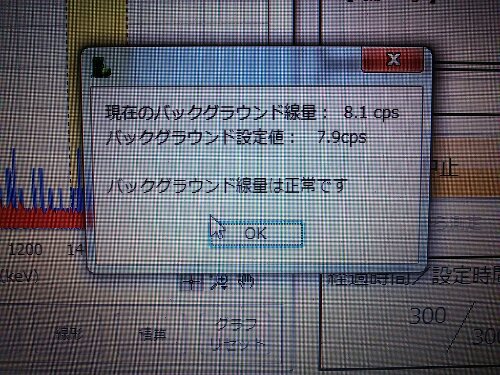

今朝10センチ以上雪が積もりました。他の測定所で、雨でバックグラウンドが大きく変わるという話があったそうです。念のため測ってみました。

バックグラウンド測定機能があるので、測ってみます。測定時間は5分です。結果は設定値とほぼ同じでした。一安心です。雨の日や雨の後に時々測ってみたいと思います。

出張の帰りに、東京駅でビールと一緒におつまみを買いました。ホタテ貝の貝柱とか、さつま揚げ、柿ピーナッツなど。

ちょっと口にしたのですが、安全性に関する不安が頭をよぎり、ほとんど持って帰りました。

幸い不検出でした。検出下限がセシウム合計で8.7ベクレルなので、充分安全とは言えませんが、波形的にも出ていないし、沢山食べるものではないので個人的には許容範囲かと。ちょっと安心しました。

講習会が終わった後、ペチカの灰を正確に測定してみました。夜セットし、朝まで8時間測定してみます。朝、結果を見に行く時に、入れ替えに千葉県産の落花生を測定します。参考になるよう、落花生の測定手順を記録しておきます。

測定する落花生。

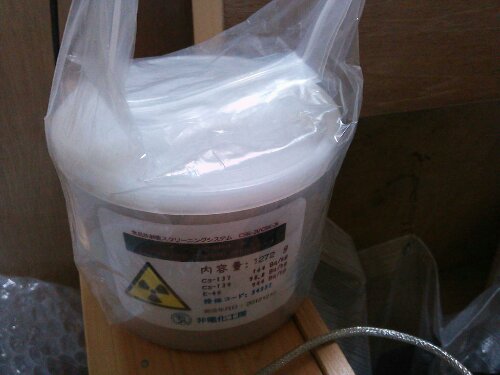

まずマリネリ容器の汚染を防ぐため、外側をポリ袋で覆います。ポリ袋のサイズは、横幅25センチがちょうど良いようです。縦の長さですが、35センチで使えますが、もう少し長い方が余裕があります。

マリネリ容器の底には、センサーが入る大きな窪みがあるので、センサーがつっかえないよう、充分余裕を持たせます。

次にマリネリ容器の内側にポリ袋を入れます。検体(今日は殻付落花生)をぎっしり入れます。沢山詰めるほど正確に測れます。本当は殻を剥いて可食部だけ測った方が精度が高いのですが、時間が無いので殻のまま。剥いた落花生もあったので、こちらは包装ごと入れてしまいました。皮を剥いて細かく砕いてぎっしり詰めるのが正しい測り方です。

何かでこぼれたりしないよう、袋を密閉します。縦が35センチのポリ袋だと、結ぶ余裕は無いので、輪ゴムで閉じます。液体や灰のようにこぼれたり舞い上がったりしやすいものは、35センチのポリ袋では無理でしょう。そういうもののためには、もう少し大きなポリ袋を用意して下さい。

マリネリ容器の蓋を閉めます。

マリネリ容器全体をもう1枚のポリ袋で包みます。検体を詰めている際に、外側のポリ袋を汚染している可能性があるので、それによる測定器の汚染を防ぐためです。上から被せて、下のセンサーの穴に入れても、ポリ袋に入れてマリネリ容器の上で結んだり輪ゴムで閉じても、蓋が汚染されない処置をとっていた場合は、蓋をする前に袋に入れてから、蓋をしても構いません。薄手のポリ袋2-3枚なら、その上から蓋を閉めることができます。

ここで重量を測定します。マリネリ容器とポリ袋3枚の重量は150グラムなので、測定した重量から風袋の重量150グラムを引いた数字をメモして測定室に向かいます。

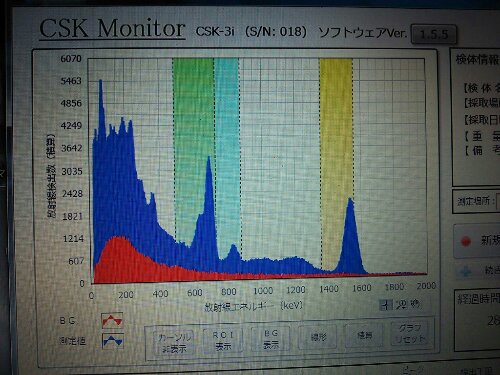

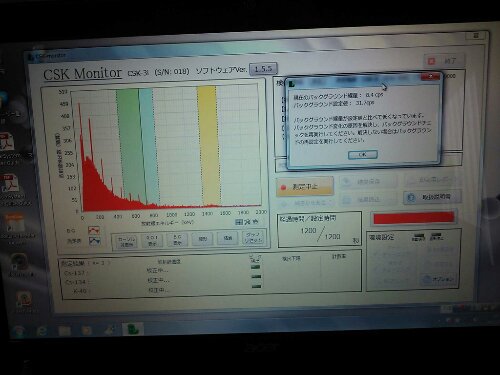

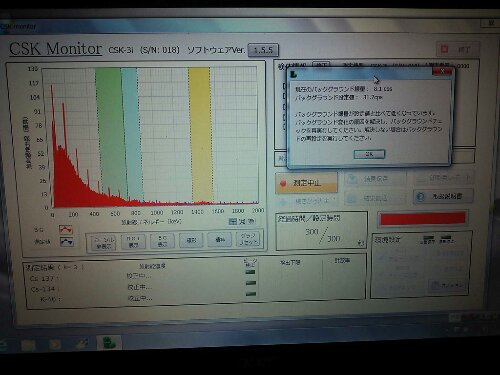

測定室では昨日セットした灰の線量が出ています。昨日も出た、セシウムの比率がおかしい、という警告が出ています。それより、測定ピークのチューニングがずれていますね。チューニングし直しが必要です。

幸いなことに、非電化工房の測定器に付属するソフトには「後からチューニング」という機能があるので、測定し直す必要はありません。

ハッチを開けて温度を確認します。現在5.2度。

最低温度は4.5度だった模様。昨晩はマイナス6度まで下がったようですが、それでも1度しか下がっていません。

最高温度は5.3度。今の温度です。断熱しているので、人がいるだけですぐ温度が上がりはじめます。

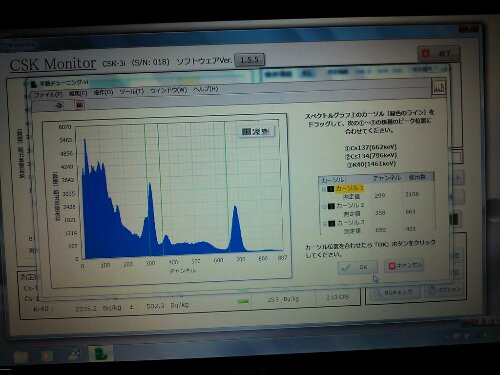

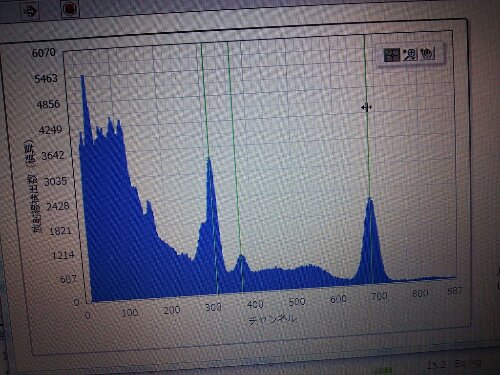

さて、問題の測定区間の再チューニングです。

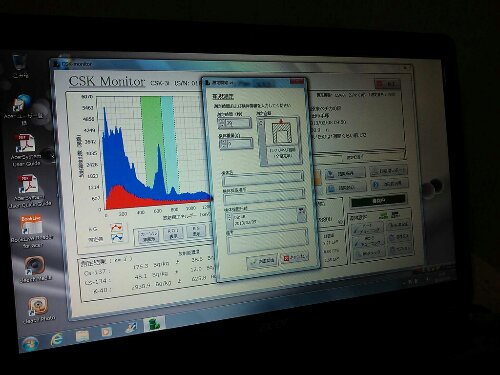

画面右下の枠内左上の「後からチューニング」ボタンを押すと、再設定画面が出ます。

3本の線をカーソルで掴んでドラックし、3つのピークに合わせ、「OK」ボタンを押すだけです。

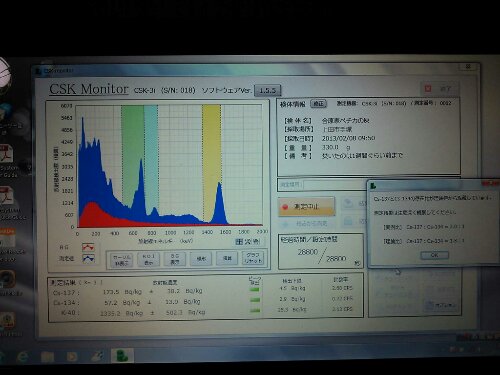

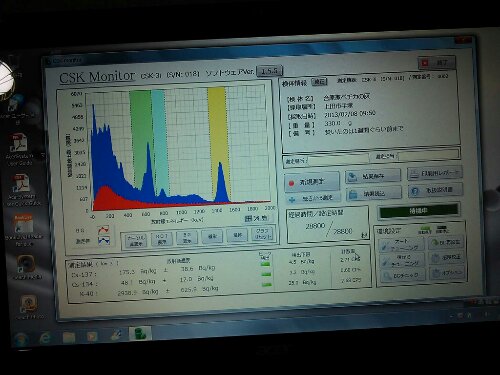

するとすぐに再計算結果が表示されます。良くできてますね。それはいいのですが、わが家の灰にセシウム合計で223ベクレルも線量があり残念です。しかもセシウム134が少ないので、半分が福島由来、半分がチェルノブイリ由来とは・・・。

それなりに薪には気を付けていますし、薪の段階では1ベクレル程度ですが、200ベクレルの灰が舞い上がっているのを吸い込んでしまう機会はしょっちゅうあるわけで、もう少し管理レベルを上げる必要があるようです。

断熱箱のハッチを開け、検体(灰)が入ったマリネリ容器を取り出します。

センサーが見えます。この上に重いものを落としたりして壊さないよう気をつけましょう。

落花生が入ったマリネリ容器をセットします。多分大丈夫とは思いますが、ポリ袋が上にはみ出し過ぎていると、蓋を閉めた時に破れてしまうかもしれません。でも指で押さえて蓋を閉めたら指を切ってしまった、ということが無いよう、注意して下さい。

蓋を閉めて、「新規測定」ボタンを押して測定開始です。

検体の情報を入れるウインドウが表示されます。測定時間、検体重量、検体名、採取場所、採取日時(初期値は今の時間)などを入力します。備考欄には何を書いてもかまいません。実際の採取日時を入れると、採取日の線量がどれ位だったか計算してくれる機能があります。

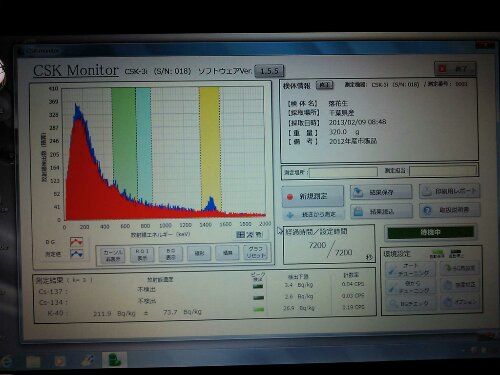

「測定開始」ボタンを押すと測定が始まります。赤いグラフはバックグラウンド値です。青い線が実測したガンマ線の数です。赤より上の青い部分が検体からの線量ということになります。

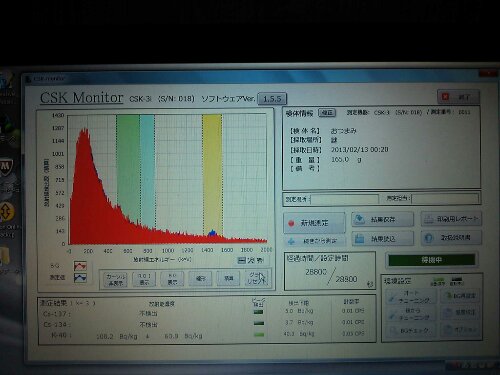

2時間経ちました。素晴らしい、「不検出」です。2時間(7200秒)測定して、検出下限が総セシウムで6ベクレルです。検体が軽いので検出下限が上がってしまいます。もう少し精度を上げたいので、測定時間を延長することにしました。

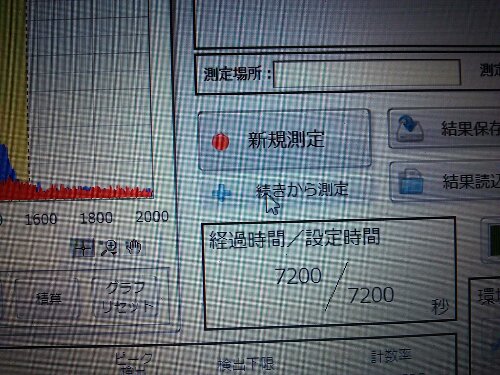

モアレが出て見にくいですが、画面の真ん中位の「続きから測定」ボタンを押します。

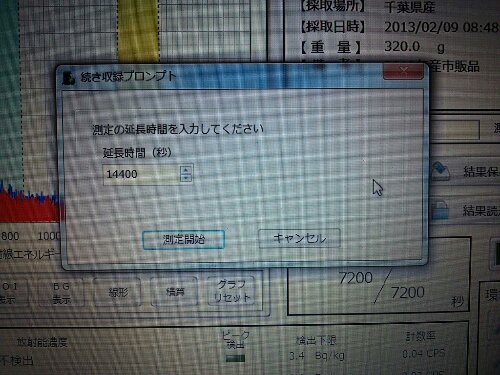

何秒延長するか入力して「測定開始」を押します。4時間延長してみました。これで測定下限がどれ位になるでしょうか。結果が楽しみです。

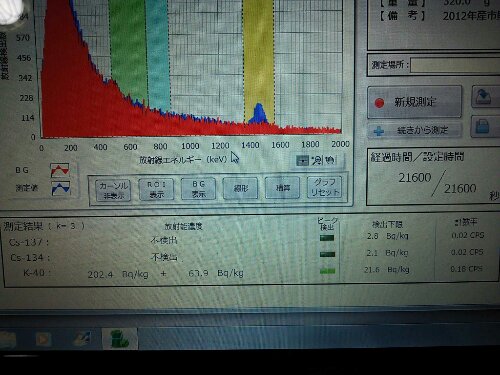

4時間後の結果です。検出下限がセシウム合計で4.9ベクレルでも不検出でした。時間の平方根(ルート)に比例して精度が上がるので、精度を倍にするには4倍の時間が必要です、重量には直接比例して精度が上がるので、沢山詰め込むことの重要さが分かります。

測定器の使い方を説明する講習会を開きました。来週もう1回あります。

ソフトの使い方は実は簡単なので、すぐに慣れられるでしょう。一番重要なのはは安全管理と検体の取扱です。

それぞれの人が専用のマリネリ容器を使えるようにしています。

測定室の外で。測定室へは自由に出入りできるようになっています。

わが家のペチカの灰を試しに測ってみます。測定検体が万一こぼれた場合も、断熱箱の汚染が防げるよう、シートで保護しています。会の尾崎さんと竹内さんが早く来て手伝ってくれました。ありがとうございました。

マリネリ容器を測定器に入れて、

測定器の蓋を閉めます。蓋は30キロ以上あって重いので、測定器と蓋の間に指が挟まれると切断してしまうので、開け閉めはゆっくりやらねばなりません。

温度変化を抑えるため、断熱ハッチを閉めます。まだパソコンが仮設なので、ケーブルを設置してないため残念ながらハッチは完全には閉まりません。灰の測定を始めました。

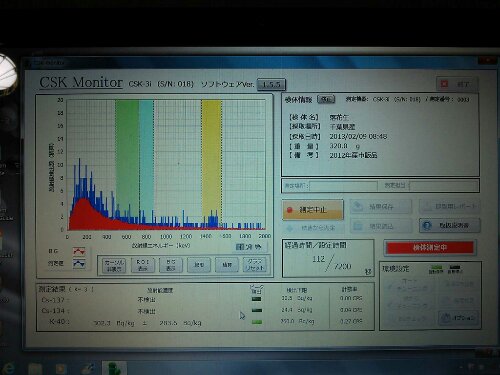

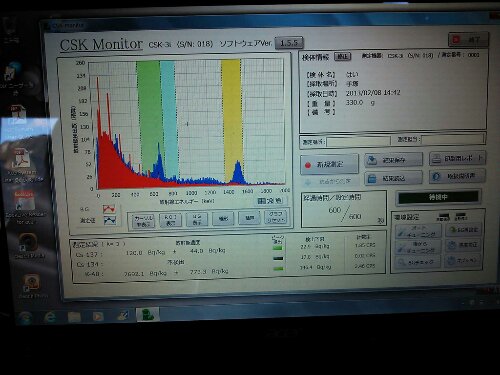

灰の測定結果です。廃材や輸入材のは材以外燃やさないようにしているのに、線量が出ています。残念。でもセシウム137が100ベクレル/kgもあるのに、セシウム134は検出されませんでした。

ソフトがこの2つの比率を常に計算していて、結果がおかしいと警告が出ていました。つまりこの線量は、チェルノブイリの影響で汚染された北欧材から来ているということです。ちなみにまだ設定が完全ではないのと、10分しか測っていないので、測定値の信頼性はあまり高くありません。

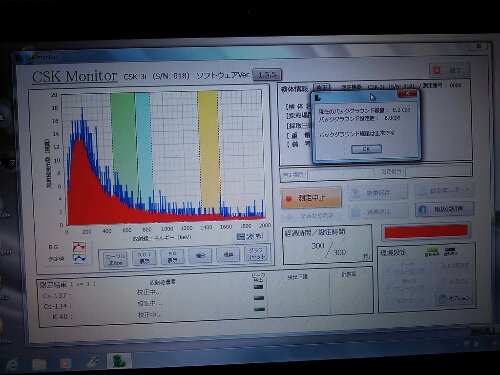

最後にバックグラウンド値の設定をやり直しました。到着した時は31cpsに設定されていましたが、実測値は8cpsでした。かなり違いがあるものです。遮蔽容器に入れないと、200cps近くあるので、遮蔽容器の重要さも分かります。

いよいよ遮蔽容器にセンサーを設置します。遮蔽容器の蓋に載っているのは温度計です。全面200ミリ以上の断熱材で断熱しているおかげで、温度変動はほとんど無いようです。

手前においてある丸いものは、光って良く見えませんが、左側がセンサー設置用の台。薄いけど鉛で、一応遮蔽も考えているようです。右側の真鍮製がマリネリ容器を乗せる台です。真鍮なので、ガンマ線が遮蔽容器の鉛に当たって鉛から出る放射線を遮蔽できます。これから2つを遮蔽容器本体に設置します。

まずは下のセンサー台から。遮蔽容器の壁からボルトの頭が3つ出ていますが、センサー台の下にも同じように3つあり、その上に乗っています。

センサーと初の対面。これまでは壊れると困るので、緩衝剤で梱包されたままハンドリングしていました。

電源測定ユニットからのケーブルを接続します。

センサー台に取り付けました。上から穴に差し込むだけです。

万一の汚染を少しでも軽減するため、センサー部にポリ袋をかぶせます。

これが付属の校正用線源(検体)です。

汚染を防ぐため、ポリ袋のまま測定器にセットします。

バックグラウンド値が高過ぎるので、設定し直さなければなりません

測定室内の断熱箱内に設置した遮蔽容器内は8.0cps。初期設定よりかなり低く、少し精密な測定ができそうです。これで実際の測定が開始できます。