外壁の断熱終了

天井に続いて外壁に断熱材を入れています。

昨日までに北側の壁に断熱材を入れました。

丹野さんのお子さんの順さんが工事を手伝ってくれることになり、ガレージ内を一緒に掃除してくれたので、大分広くなりました。

入口も片付けて、人が通れるようになりました。

天井、西側、北側の大きな壁の断熱が終わりました。

天井に続いて外壁に断熱材を入れています。

昨日までに北側の壁に断熱材を入れました。

丹野さんのお子さんの順さんが工事を手伝ってくれることになり、ガレージ内を一緒に掃除してくれたので、大分広くなりました。

入口も片付けて、人が通れるようになりました。

天井、西側、北側の大きな壁の断熱が終わりました。

断熱工事をはじめました。部屋全体を100ミリのロックウールで断熱し、測定器の周りはさらにもう100ミリのロックウールで断熱します。

まずは途中だったガレージ入口天井の断熱。

設置したクーラーの周囲の隙間を防水スポンジテープで塞ぎます。

外壁にも断熱材を入れはじめました。筋交いがあるので簡単には行かず、薄いものを何枚か重ねます。今日はここまで。時間ができたら続きをやります。

今日も尾崎さんに手伝ってもらい、測定室の設置準備をしました。予定場所に棚があり、設置に邪魔なので移動します。

まずは棚に入っているものを降ろします。引っ越した時から詰め込まれたままの一見ガラクタの数々。

棚が空っぽになりました。これで取り外せます。

別の場所に棚を取り付け、出したものを仕舞いました。棚の位置が変わったので、収納力が少し下がり、入らなくなったものが出てしまいました。また狭くなって困りますが、整理して減らしましょう。

クーラーと設置のために壁に開けた穴。

削って収まるようにするのにちょっと苦労しましたが、無事設置できそうです。尾崎さん、御苦労様でした。

放射線測定器を設置する場所を用意する前に、まずその場所の線量を量りました。

外壁の線量を測っているところ。

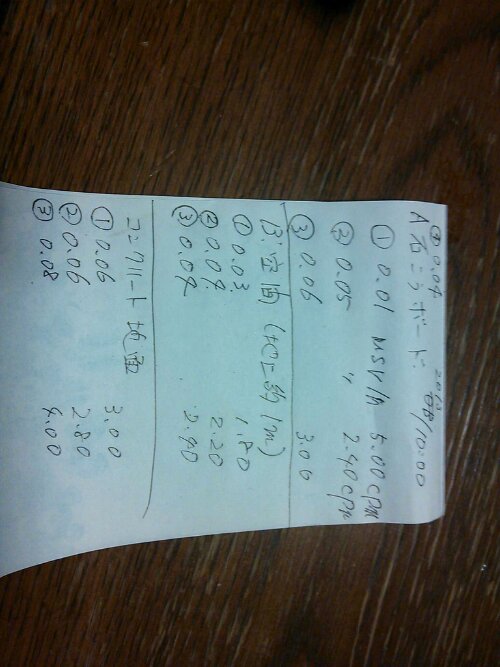

測定結果のメモです。

測定室の壁を張るのに、強度的には構造用合板がいいのですが、木材は遮蔽にはほとんど役立たないので、5割位比重が高い石膏ボードを検討しています。でも石膏自体に線量がある可能性があり、石膏ボード表面の線量と空間線量を比較してみました。

今回の測定結果からいうと、石膏ボード自体の線量は高くなさそうですが、もう少し調査した方が良さそうです。

測定器の環境線量を下げる方法を検討しました。何らかの遮蔽体で囲むのが基本です。比重が大きいほど良いようです。色々調べましたが、結局一番安いのは水ということになりそうです。

水は比熱も大きいので、温度を一定に保つのにも役立ちそうです。ただ、どうやって水の壁を作るか悩みました。最後に、水を入れたペットボトルを並べることを思いつきました。万一漏ると断熱が効かなくなるので、やや値は張りますが、長期保存用の水を購入することにしました。

というわけで水が到着しました。段ボール10個で120キロあります。

昨日の午前中も引き続き測定室を作るための工事の予定だったのですが、夜塩田平にしては大雪が降りました。20センチちょっとですが、12月にこんなに積もるのは10年に1回ぐらいです。

雪掻きしたり、パートナーが運転が怖いと言うので、老人達をデイサービスに送って行ったりで、午前中はつぶれてしまいました。午後も出張だったので、1日遅れてしまいました。

測定器を置くだけなら、コンクリートの床に直置きが一番簡単なのですが、測定器は温度変動に弱いのと、環境からの放射線をできるだけ減らしたいので、ちょっと面倒です。まず外壁を100ミリの断熱材で断熱し、その中に測定器を入れる100ミリ厚の箱を組み、その箱も100ミリの断熱材で断熱します。

さらにその内側を、放射線を減衰できる物で囲もうと思って調べてみたのですが、安価で良い材料がありません。重いほど良いらしいのですが、重い物は大体高価です。わが家にレンガは沢山あるのですが、何とわが家のレンガは線量が高いことがわかりました。コンクリートも線量が高いことが多いそうで、なかなか良い方法を思いつきません。

石膏ボードも持ってみると非常に重いものなのですが、比重を調べると水より軽い。ということは、水が一番簡単な遮蔽材と言うことになりそうです。将来漏れてしまうこともありそうで、そこがちょっと気になります。ペットボトルの保存用水を並べることで、とりあえず対応し、定期的に交換することにしようと思います。

測定器自体は600×450ミリあれば設置できますが、壁も床も300ミリ以上になるので、最低1200×1050ミリの床面積が必要になります。遮蔽体の水のペットボトルも100本以上必要なようです。

大体イメージができたので、間柱の取り合いと、面材の割り付けを検討していますが、思っていたより複雑な構造になりそうです。

やっともう一つの段ボールを開いてみました。

蓋と、センサーの下を塞ぐ板が入っています。板は薄いので、底からのノイズには弱そうです。何か対策が必要かもしれません。置き場所を決めて使ってみないと分かりません。

蓋を箱から出しましたが、すごい重さでした。3-40キロありそうです。遮蔽容器についていたスレッドと、組み立て用工具を返送するための伝票が入っています。リユースできるわけで良い考えです。

早速梱包しました。同じ工具はわが家にもあるので、そのまま返送します。

測定中の温度変動を減らすための断熱工事をはじめましたが、その前に、夏場の高温対策にクーラーを設置します。測定室の容積が小さいので、小型の物で十分と考え、中古のウインド型クーラーを買いました。

尾崎さんが手伝いに来てくれ、クーラーを付ける穴を開けてくれています。手前においてあるのがクーラーです。

ガレージ全体も断熱しておく方が良いので、その間に天井部分の断熱工事をやりました。